紀友則

小倉百人一首 033 |

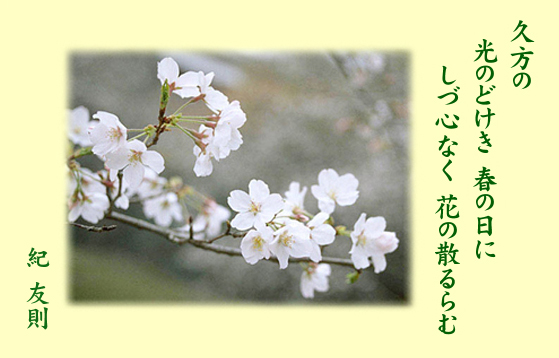

久方の 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るら |

| ひさかたの ひかりのどけき はるのひに しづこころなく はなのちるらむ |

紀友則 |

|

|

読み ひさかたの ひかりのどけき はるのひに しづこころなく はなのちるらむ 現代意訳 こんなにも日の光が降りそそいでいるのどかな春の日であるというのに、どうして落着いた心もなく、花は散っていくのだろうか。 ※久方の / 光にかかる枕詞 ※しづ心 / 静かで落ち着いた心 ※散るらむ / 「らむ」は推量を表している 季節 春 出典 「古今集」 解説 紀友則(きのとものり・生没年不明 / ?~907年?)は平安中期、宇多、醍醐天皇の頃の人で、紀貫之の従弟、あるいは甥だと言われています。 紀友則は、少内記、大内記を歴任し、貫之と共に藤原公任が選んだ三十六歌仙の一人としても知られていて、『古今集』の選者にも選ばれています。 しかし、残念なことに友則は『古今集』が完成する前に亡くなっていますが、友則の和歌は「古今和歌集」の45首を始めとして、「後撰和歌集」、「拾遺和歌集」などの勅撰和歌集に多くの歌が伝えられています。 この和歌では自然の情景が詠まれていますが、春ののどかな日差しと、散っていく花との対比で、巧みに人々の共感を呼び起こしています。 また、「久方」、「光」、「春」、「日」、「花」と、は行の音が続いていて、「の」の音を繰り返すことによって、和歌全体の調べを滑らかにものにしています。 |

| ◀前の和歌へ 次の和歌へ▶ |