源宗于朝臣

小倉百人一首 028 |

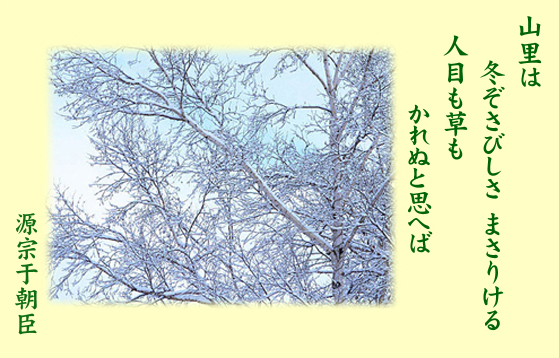

山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人目も草も かれぬと思へば |

| やまざとは ふゆぞさびしさ まさりける ひとめもくさも かれぬとおもへば |

源宗于朝臣 |

|

|

読み やまざとは ふゆぞさびしさ まさりける ひとめもくさも かれぬとおもへば 現代意訳 山里はいつの季節でも寂しいが、冬はとりわけ寂しく感じられる。尋ねてくれる人も途絶え、慰めの草も枯れてしまうのだと思うと。 ※冬ぞさびしさ / 「ぞ」は強調の語で、「冬はとりわけ」、「冬こそは」などの意 ※人目も / この場合は「人が見る目」ではなく、「人が訪れる」こと 季節 冬 出典 「古今集」 解説 源宗于朝臣(みなもとのむねゆきあそん・生年不明~天慶2年 / ?~939年)は、光孝天皇の皇子・是忠親王の子どもで、寛平六年に皇族を離れ源姓を賜わりました。 三河、相模、信濃、伊勢などの国司を歴任し、天慶2年(939年)、正四位下右京大夫となりました。 源宗于朝臣は三十六歌仙のひとりとして藤原公任が挙げている優れた歌人でもあり、『古今集』などに和歌が残されています。 この和歌は、山里で暮らす宗于が都の友達を思ってつくられた和歌だと言われていますが、実際は、山里の暮らしを想って詠んだとも言われています。 「かれぬ」には「枯れる」と「(人目が)離れる」がかかっていて、寂しい冬の間、人を恋しく思う気持ちがよく伝わってくる和歌になっています。 また、「山里」は「別荘」を指すこともあり、当時は、都から少し離れた嵯峨野や宇治の山裾などを「山里」と呼んでいたようで、貴族の間では、景観のよい山里に、別荘を建てることが流行っていたようです。 |

| ◀前の和歌へ 次の和歌へ▶ |