紫式部

小倉百人一首 057 |

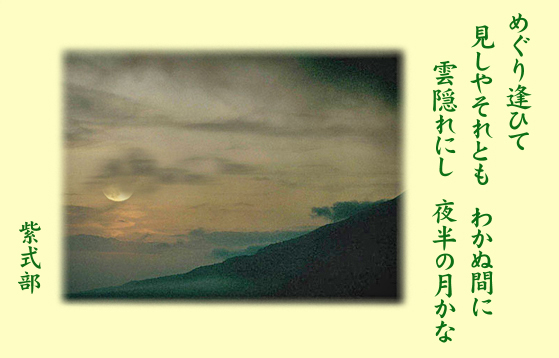

めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲隠れにし 夜半の月かな |

| めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに くもがくれにし よはのつきかな |

紫式部 |

|

|

読み めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに くもがくれにし よはのつきかな 現代意訳 久しぶりにめぐり会ったのに、それがあなたかどうかも分からない間に帰ってしまうなど、まるで (早くも) 雲に隠れてしまった夜中の月のようではありませんか。 ※雲隠れにし / 「に」は完了、「し」は過去を表す語 季節 - 出典 「新古今集」 解説 「源氏物語」の著者・紫式部 (むらさきしきぶ ・生没年不明 / 970年頃?~1016年頃?) は藤原為時の娘で、式部の呼び名は為時の官名式部丞からきています。 初めは藤式部と称したのですが、のちに「源氏物語」の主人公・紫の上にちなんで紫式部と呼ばれたと言われています。 藤原宣孝に嫁いで賢子(のちの大貳三位)を生みましたが、夫と死別の後、一条天皇の后・彰子さまに仕えました。 また、中宮が土御門弟(つちみかどてい)に戻ってから皇子が誕生するまでの様子が書かれている「紫式部日記」は、現在では重要な資料となっています。 この和歌は古い友だちにあてたもので、久しぶりの再開であったのに、ゆっくりと話す時間もなく過ぎてしまったという心残りを、夜半の月にたとえて、美しく詠まれています。 「めぐり逢ひ」、「雲隠れ」は「月」の縁語になりますが、「見しやそれとも」は「月」と「友だち」の両方にかかっていて、巧みなつくりになっています。 ところで、結句の「月かな」は、「紫式部集」や「新古今集」などでは「月影」になっていて、「百人一首」だけが「月かな」になっています。 また、「源氏物語」は、紫式部が夫と死別した悲しさから書かれたもので、はじめは親しい人たちの間で読まれていたようです。 それが、次第に評判となり、当時の貴族たちもこぞって読みようになったと言われていて、歌人たちも和歌の参考にしたと伝えられています。 |

| ◀前の和歌へ 次の和歌へ▶ |