西行法師

小倉百人一首 086 |

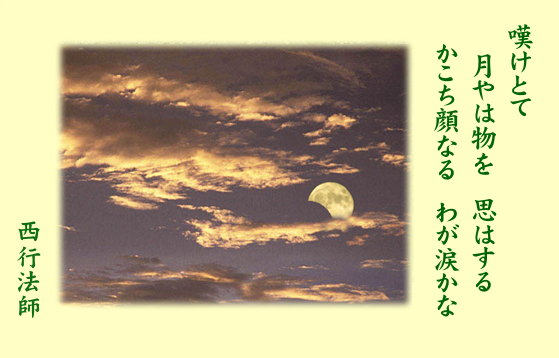

嘆けとて 月やは物を 思はする かこち顔なる わが涙かな |

| なげけとて つきやはものを おもはする かこちがほなる わがなみだかな |

西行法師 |

|

| 読み なげけとて つきやはものを おもはする かこちがほなる わがなみだかな 現代意訳 嘆き悲しめと月はわたしに物思いをさせるのだろうか。 いや、そうではあるまい。本当は恋の悩みの所為なのに、まるで月の仕業であるかのように流れるわたしの涙ではないか。 ※月やは物を / 「やは」は反語で、「月が物思いをさせるのだろか、いや、そうではない」という意味 ※かこち顔なる / 「かこつ」は「かこつける」、「ほかのものの所為にする」 季節 - 出典 「千載集」 解説 西行法師(さいぎょうほうし・元永元年~文冶6年 / 1118~1190年)は鳥羽院に仕えていた武士としてよく知られている人物で、俗名を佐藤義清(のりきよ)といいます。 左兵衛尉となりましたが、保延六年(1140年)二十三才で出家し、東北や四国など、全国を旅して和歌を詠んでいます。 藤原俊成などとも親交があり、優れた歌人として賞賛されました。 まだ、西行が武士として上皇の御所を守っていた頃、中宮のことを好きになりましたが、この和歌は、出家した後も中宮の夢を見たことからつくったと言われています。 流れる涙を月の所為にせずにはいられないという、定まらぬ気持ちを巧みに表しています。 ところで、西行法師は、月と桜を愛し、これを題材にした和歌を数多く残しています。 また、晩年には「願はくは 花のもとにて 春死なむ その如月(きさらぎ)の 望月のころ」(できることなら、満開の桜の下で、春に死にたいものだ。二月の満月のころに)と詠んでいますが、その願いが届いたのか、この歌のとおり、二月十六日、七十三歳で亡くなっています。 |

| ◀前の和歌へ 次の和歌へ▶ |