柿本人麻呂

小倉百人一首 003 |

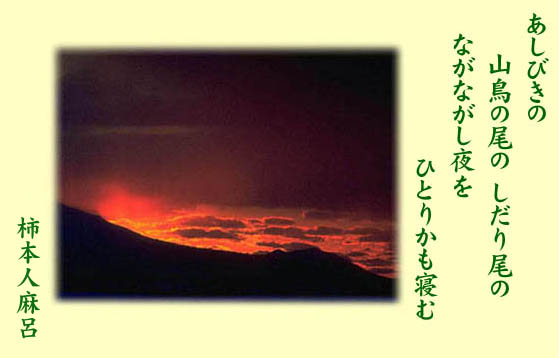

あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む |

| あしびきの やまどりのをの しだりをの ながながしよを ひとりかもねむ |

柿本人麻呂 |

|

| 読み

あしびきの やまどりのをの しだりをの ながながしよを ひとりかもねむ 現代意訳 夜になると、雄と雌が離れて寝るという山鳥だが、その山鳥の長く垂れ下がった尾のように、こんなにも長い長い夜の間を、私もまた、(あなたと離れて)ひとり寂しく寝るのだろうか。 ※ あしびきの / 「山」に掛かる枕詞 ※ 山鳥 / キジの仲間で、雄の尾はとても長く美しい ※ しだり尾 / 長く垂れ下がっている尾 季節 - 出典 「拾遺集」 解説 柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)は持統、文武の両天皇に仕えた優れた宮廷歌人ですが、生没年(660年頃から720年頃と言われています)や官位など、詳しいことは伝わっていません。 柿本人麻呂は天皇をたたえる和歌を数多く残していますが、挽歌(死んだ人を悲しむ和歌)や相聞歌(互いにやり取りをする和歌)など、各種の和歌にも通じ、特に相聞歌では特に優れた和歌を多く残しています。 和銅三年頃、 石見の国で亡くなったとも伝えられていますが、山部赤人と共に優れた歌人として名を残し、「三十六歌仙人」のひとりにも挙げられています。 「万葉集」も多くの和歌が残されていますが、「勅撰集」にも240首以上の歌が収められています。 人麻呂には、密かに思いを寄せる女性がありましたが、その女性は天皇に仕える人だったので、人麻呂はそのことを打ち明けらず、この和歌をつくったと言われています。 山鳥を題材にして、自らの恋心を見事に表現していますが、ひとり寝の夜の長さを、山鳥の長い尾によって視覚的に現わしています。 また、「ひとりかも」の「かも」は、疑問の「か」と詠嘆の「も」で、「ひとり」を強調する効果を出していますが、上三句に繰り返される「の」の響きは、恋のわびしさだけでなく、秋の夜長を優雅に詠んでいます。 |

| ◀前の和歌へ 次の和歌へ▶ |